抗VEGF薬(アイリーア・ラニビズマブBS・ベオビュ・バビースモ)による治療について

まず、血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)とは、脈管形成(血管がないところに新たに血管がつくられること)および血管新生(既存の血管から分枝伸長して血管を形成すること)に関与する 一群の糖タンパクのことです。

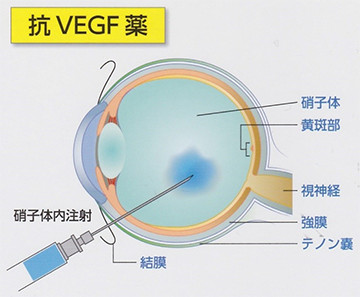

眼内では様々な疾患において、このVEGF群が炎症細胞や血管内皮細胞に発現しています。VEGFの働きを抑制する薬剤を眼内に注射することで、血管成分の漏れ、網膜のむくみを抑制し、視力低下の軽減や進行をくい止める効果があります。

当院では、アイリーアやラニビズマブBSに加え、ベオビュ、バビースモを使用します。

4つの薬の違いとしては、アイリーアは効果と安全性のバランスが良く、ラニビズマブBSは高齢者や全身疾患をお持ちの患者様に安全に投与できます。ベオビュ、バビースモは新規の患者様の他にアイリーアを投与し、効果が出にくい患者様に使われることがあります。比較的効果が強い薬となっております。

※どの薬が適応になるかは、医師と相談となります。

抗VEGF薬(アイリーア・ラニビズマブBS・ベオビュ・バビースモ)が適応となる疾患について

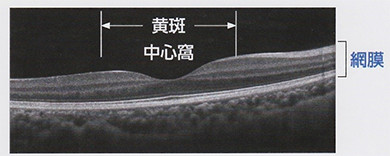

黄斑部は通常、中心窩といわれるくぼみがあります。 この部分には色彩に鋭敏な錐体細胞や神経節細胞が高密度に分布しており、ものを見る上で最も重要な部分です。

右の写真はOCT(光干渉断層計)により撮影した健常な黄斑部の断面です。 様々な病気によりこの部分が障害を受けると、ものがゆがんで見える変視症や視力低下などを引き起こします。

抗VEGF薬は、次のような疾患において適応になる場合があります。

※ベオビュ、バビースモは滲出型加齢黄斑変性と糖尿病黄斑浮腫が適応となります。

滲出型加齢黄斑変性

網膜の環境を保持する役割がある網膜色素上皮細胞は、加齢によって代謝が低下しドルーゼンといわれる代謝残渣が蓄積します。

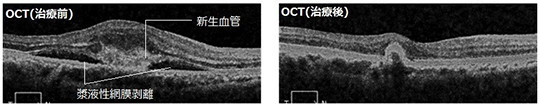

このドルーゼンによる慢性的な刺激により網膜色素上皮からVEGFが分泌され、新生血管を生じます。その新生血管から血液成分が漏れ出し、炎症による黄斑浮腫や漿液性網膜剥離などが起き、視力が低下します。

抗VEGF薬を投与することによりVEGFの働きを抑えることで、血管新生や血液成分の漏れを抑えます。

※ベオビュ、バビースモはこの疾患の適応となります。

網膜静脈閉塞症(RVO)

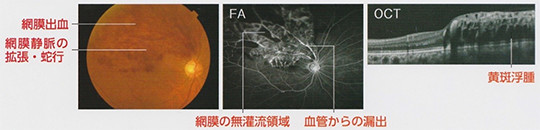

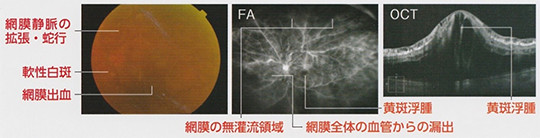

RVOは静脈が閉塞し血液や滲出液が網膜内に貯留し血液循環障害による網膜の虚血や低酸素状態へと陥る疾患です。閉塞を認める静脈の部位により網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)、網膜中心静脈閉塞症(CRVO)の二つに分類されます。

虚血状態の網膜ではVEGFなどのサイトカインが過剰に産生され、黄斑浮腫や血管新生が生じ視力低下や硝子体出血の原因となります。

BRVOは視神経乳頭より抹消側の静脈に閉塞を認めます。

※FA:フルオレセイン蛍光眼底造影

CRVOは、視神経乳頭部の静脈に閉塞を認めます。

軟性白斑とは毛細血管の閉塞に伴って視神経線維が浮腫・膨化したもので、網膜の循環障害、特に虚血の存在を意味する所見です。

閉塞した静脈から血液や滲出液が網膜内に貯留し、血液量の低下により網膜に虚血、低酸素状態が起こるとVEGFなどのサイトカインが過剰に産生されます。このVEGFにより浮腫や新生血管が生じます。

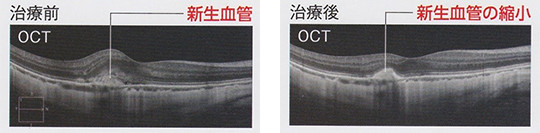

強度近視における脈絡膜新生血管

強度近視により脈絡膜が引き伸ばされ断裂すると、脈絡膜から新生血管が生じ網膜色素上皮細胞の隙間から網膜下に伸び増殖してしまう病態です。

眼軸長延長による眼球形状の変化により脈絡膜の循環障害や菲薄化の影響によりVEGFが産生され発症するものと考えられています。

その結果、新生血管の増殖や血液成分の漏れを引き起こし視力低下につながります。

抗VEGF薬注射によりVEGFの働きを抑え、新生血管の発達や血液成分の漏れを抑えます。

糖尿病黄斑浮腫

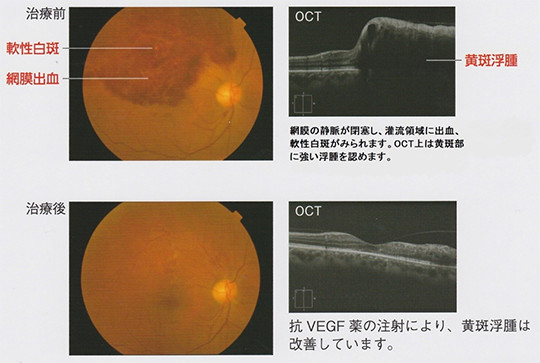

糖尿病黄斑浮腫は糖尿病網膜症に合併しうる病態で、毛細血管瘤や網膜毛細血管の透過性亢進により血漿成分が網膜内に貯留することで黄斑に異常をきたします。

糖尿病によって引き起こされる慢性的な高血糖に伴う代謝応答により、活性酸素や終末糖化産物の蓄積などによる刺激が生じ、VEGFを含むさまざまな炎症系サイトカインの上昇をひきおこし炎症が起こります。

この炎症が血管内皮細胞を障害することで細小血管障害が起こり結果として虚血が生じ、更なるVEGFを産生します。

このVEGFより血管新生が促進し、血管透過性および血漿成分の漏出を増加させ、黄斑の細胞間間質に体液が貯留することで、黄斑浮腫が起こります。

抗VEGF薬注射によりVEGFの働きを抑えることで血液成分の漏れを抑え、黄斑浮腫を軽減します。

※ベオビュ、バビーモスはこの疾患の適応となります。

抗VEGF薬の投与スケジュール

抗VGEF薬の投与間隔は病態によって異なります。

滲出型加齢黄斑変性では、主に固定療法を用います。

■アイリーアの場合

固定療法の投与間隔

初回から3回は1ヶ月に1回投与

↓

3回目投与から2ヶ月後に投与

↓

病状を確認しながら2ヶ月(8~10週間後)に投与

↓

以降、2ヶ月(8~10週)に1回を繰り返し(病状により適宜調節)

■ラニビズマブBSの場合

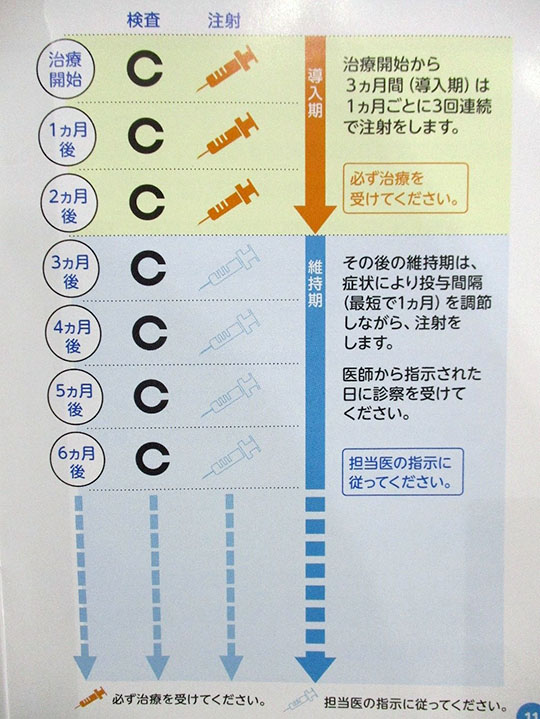

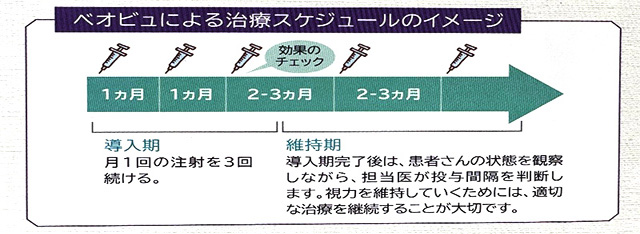

■ベオビュの場合

■バビースモの場合

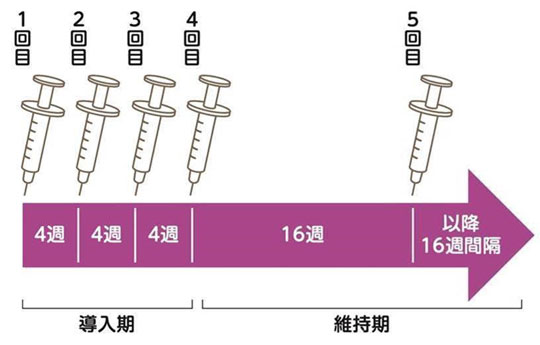

〈加齢黄斑変性〉

治療開始(導入期)は、4週ごとに1回、通常、連続4回注射をします。

その後の維持期においては通常、16週ごとに1回、注射を続けます。

定期的に経過観察を行い、症状によって注射の間隔が調整されます。

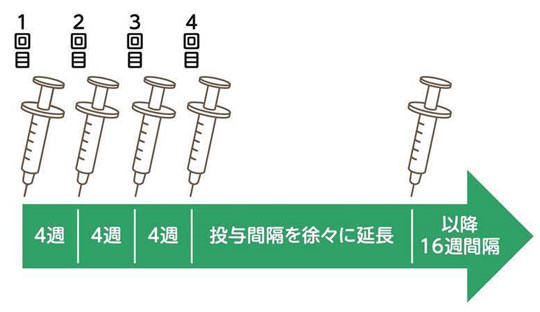

〈糖尿病黄斑浮腫〉

治療開始は、4週ごとに1回、通常、連続4回注射をします。

その後は、投与期間を徐々に延長し、通常、16週ごとに1回、注射を続けます。

定期的に経過観察を行い、症状によって注射の間隔が調整されます。

※網膜中心静脈閉塞症による黄斑浮腫、糖尿病性黄斑浮腫、加齢黄斑変性の場合で注射の効果が持続する方、医療費等の経済的事情のある方は、医師の判断や相談の上TAE療法(Treat and Extend)で投与間隔を調節することがあります。

TAE療法の投与間隔

初回から3回は1ヶ月に1回投与

↓

病状により間隔を調整(間隔を延ばしたり縮めたりしていく)

↓

同様に病状の変化を確認しながら投与間隔を調整していく

(医師との相談、診察での判断により適宜調節)

網膜静脈分枝閉塞症による黄斑浮腫では、主にPRN(必要時投与)療法を用います。

PRN療法の投与間隔

初回から3回は1ヶ月に1回投与

↓

病状が悪化した際に再投与

硝子体注射による治療で病状が治まらないとき

糖尿病性黄斑浮腫、網膜静脈分枝閉塞症、網膜中心静脈閉塞症においては、抗VEGF薬で病状が治まらない場合、

- マキュエイド(副腎皮質ホルモン剤)のテノン嚢下注射

- レーザー光凝固術

- 硝子体手術

にて治療を行うことがあります。